copio e incollo da una iniziativa del

copio e incollo da una iniziativa del02 febbraio 2010

Rem Koolhaas e le faccende

copio e incollo da una iniziativa del

copio e incollo da una iniziativa del01 febbraio 2010

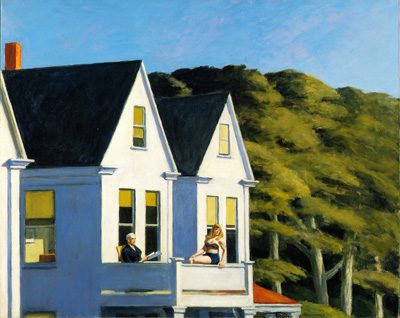

rainforest hill

Il più grande tetto "vivo" degli Stati Unito, The California Academy of the Sciences, Golden Gate Park, San Francisco. Così prima del 2008. Adesso sembra un campo da golf con le buche concentrate male.

Bellissimo

30 gennaio 2010

Persa e affascinata

Meraviglia del saper fare dell'uomo (e della donna).

Per vederlo dentro, o ci si fa assumere dai Llyod's oppure si va a Londra quello specifico giorno in cui viene fatto l'open house.

Llyod's Building, Londra, 1978/86

Richard Rogers Partnership

09 gennaio 2010

Intervallo mostre

O. Gehry è stato un po' deludente, i modellini sono di studio e non bellissimi. Video scarsi. Bello l'edificio di Muzio della Triennale, molto luminoso nonostante il grigio meneghino e l'affollamento di scolaresche.

O. Gehry è stato un po' deludente, i modellini sono di studio e non bellissimi. Video scarsi. Bello l'edificio di Muzio della Triennale, molto luminoso nonostante il grigio meneghino e l'affollamento di scolaresche.

04 novembre 2009

Tempestivamente, sfigata!

09 agosto 2009

La Cité Radieuse, Marsiglia, Le Corbusier

|

| Citè Radieuse, Marsiglia, Le Corbusier |

Esperienza unica: soggiorno presso l'Hotel Le Corbusier nell'Unité di habitation di Marsiglia.

Qui le foto, prossimamente le didascalie e il racconto di queste due notti nell'alloggio studio.

23 luglio 2009

Nella "pancia" dell'architetto!

30 giugno 2008

Chiiori dal tetto di paglia.

Per tenere fede al primo dei propositi enunciati ieri – studio degli aspetti culturali del Giappone - ho appena concluso la lettura di un saggio/reportage edito da Feltrinelli Travel dal titolo “Il Giappone e la gloria” di Alex Kerr, definito in rete, da amici blogger nippofili, “più nazionalista dei nazionalisti giapponesi” e ho detto tutto.

Per tenere fede al primo dei propositi enunciati ieri – studio degli aspetti culturali del Giappone - ho appena concluso la lettura di un saggio/reportage edito da Feltrinelli Travel dal titolo “Il Giappone e la gloria” di Alex Kerr, definito in rete, da amici blogger nippofili, “più nazionalista dei nazionalisti giapponesi” e ho detto tutto.Devo dire che a me il saggio è piaciuto molto e ha fatto anche una bella impressione generale, anche se si sente che Kerr se la tira un po’…

Mette in luci diversi aspetti della vita giapponese, belli e brutti, e questo mi è piaciuto, di solito lo zozzo viene nascosto sotto il tappeto…

Sono rimasta affascinata dall’argomento dei primi due capitoli: la valle di Iya, le sue usanze, l’assetto degli insediamenti e la tipologie edilizia. Mi è sembrato un argomento un po’ poco accattivante, in particolare per i primi due capitoli, ho pensato: “solo un’invasata come me dell’aspetto architettonico – sociale puo’ portare avanti un libro con questo esordio...” Probabilmente l’invasamento è una caratteristica nipponica, dato che questo testo è una raccolta di articoli che Mr. Kerr ha dato alle stampe in Giappone riscuotendo molto successo, tanto da propinarlo successivamente al mondo intero. Immagino che adesso, nel 2008, sia un punto di vista datato e non più rispondente al vero, dato che risale ai primi anni ’90.

Collochiamo innanzi tutto la Valle di Iya: è al centro di una delle grandi isole che costituiscono il Giappone, Shikoku, è una gola profonda tanto da essere definita il Grande Canyon del Giappone. A causa della posizione e delle asperità orografiche - tali da non poter nemmeno coltivare nemmeno il riso - il raggiungimento della valle non è agevole. Quando Kerr vi giunge agli inizi degli anni ’70 non c’è autostrada, ma una carrozzabile risalente agli anni ’20. Vi trova dunque le autentiche condizioni di vita del Giappone rurale, mantenute intatte anche negl’anni del grande boom della modernità! Si innamora di queste condizioni e decide di comprarci casa. Lo spopolamento non rende difficile l’impresa, molte case sono state abbandonate dagli abitanti scesi in città in cerca di lavoro e svago. E chi parte lascia tutto intatto, lascia gli utensile della vita agreste che in città non avrebbero utilizzo e in quella che poi sarà la sua casa, Chiiori, trova anche il diario di una giovane fuggita dall’opprimente vita rurale negli anni ’50.

Chiiori, è una abitazione tradizionale con il tetto di paglia, enormi ed altissimi spioventi fatti per essiccare il tabacco, un’ampia sala centrale dal colore nero e lucido, prodotto dal fumo del focolare centrale incassato nel pavimento e sprovvisto di canna fumaria. Gli ambienti per dormire sono separati dalla grande sala con pannelli scorrevoli di carta. Una grande veranda è propaggine della casa all’aperto.

Sono stata contenta di trovare un ricco sito intenet con foto.

Sembra che il recupero dell’abitazione gli sia costato un occhio. Ripagliare il tetto gli è costato più che acquistare la casa. Ha adoperato l’ultimo campo coltivato a paglia.

Speriamo che dagli anni ’90 ad oggi qualcosa sia cambiato.

Anche se non penso di addentrarmi tanto in là, nel mio prossimo giro del Giappone.

Magari nel prossimo ;).

27 maggio 2008

vorrei andare qui...

Tadao Ando, Water Temple, Hompuki, Japan, 1989-1991

Tadao Ando, Water Temple, Hompuki, Japan, 1989-1991...chissà se riusciremo a farla entrare nelle tappe....

26 gennaio 2008

Architettura moderna a Ivrea

...e dato che sarò in zona la prossima settimana ho cercato un po' di documentazione (vedi successivi copia e incolla), ed ho scoperto che c'è anche un particolare carnevale.

foto e testi presi a prestito per uso di studio personale da archphoto.it, momoneco.kotka.fi, mamivrea

La piccola città di Ivrea si trova in Piemonte, nel Canavese, particolarmente importante da un punto di vista geografico e geologico: laghi, un parco naturale, il Gran Paradiso (primo parco nazionale italiano del 1922), e la collina morenica detta "La Serra", una linea diritta di origine glaciale che segna l'orizzonte e il paesaggio.

La storia della città è legata al nome della Olivetti, che ne domina il destino economico culturale per quasi un secolo.

Ivrea è stato un sito fertile per la sperimentazione architettonica del Movimento Moderno del XX secolo.

Le architetture e i progetti urbani della città, legate a Olivetti, sono state costruite da famosi architetti, che hanno avuto la possibilità di creare nuovi modelli e linguaggi dell'architettura, ripensando alle esperienze internazionali in modo originale.

Nel 1990 Ivrea è stata segnata da una profonda crisi produttiva e finanziaria dell'azienda, che ha portato alle soglie del 2003 al completo disfacimento delle unità produttive dell'azienda e alla cessione del marchio.

Tra il 1997 e il 1998 è stato elaborato un programma culturale ed economico per arginare la crisi, chiamato Officine Culturali ICO, dove i termini Officina e Culturale evocano esplicitamente il legame della città con Olivetti.

Una delle sezioni del programma è consistita nell'organizzazione del Museo a cielo aperto dell'architettura moderna di Ivrea, aperto al pubblico nel 2001. A partire da questo, una serie di progetti ha cercato inoltre di sensibilizzare un pubblico allargato sulla necessità della valorizzazione del patrimonio architettonico e, attraverso esso, di rilanciare l'economia della piccola città industriale.

Qui la mappa degli edifici ad Ivrea

Ivrea e la Olivetti. I luoghi della produzione: Ivrea

La fama della Olivetti si è consolidata non solo per la qualità dei suoi prodotti ma anche per l'alta qualità formale delle architetture destinate alla produzione - vedi anche nella comunicazione aggiungo io -. Esempio di questa qualità è il complesso di via Jervis, che con la sua parete vetrata uniforma tutti i vari ampliamenti diventando il simbolo dell'azienda. Degli ampliamenti si occupano Figini e Pollini.

Tra gli edifici realizzati attorno alla fabbrica si segnala il Centro Studi ed Esperienze Olivetti, costruito su progetto di Eduardo Vittoria (1951-1955). Per il tipo di composizione di volumi e di piani, l'edificio denota un chiaro riferimento alle architetture di Frank Lloyd Wright e di Mies van der Rohe.

I luoghi della produzione nei dintorni di Ivrea

Negli anni del secondo dopoguerra, le mutate esigenze produttive portano la Olivetti a identificare nuove zone di espansione anche nei dintorni di Ivrea. San Bernardo è la prima località a essere interessata dalla costruzione di uno stabilimento.

Nel 1955, al primo nucleo della falegnameria nell'area di San Bernardo si aggiunge la Omo, l'Officina Meccanica Olivetti.

Nel 1984 viene affidata a Gino Valle la ricostruzione di uno degli edifici del complesso, andato distrutto in un incendio.

Altra zona del Canavese a essere interessata dall'espansione dell'azienda è Scarmagno. Già nel 1962 vengono affidati all'urbanista Giovanni Astengo un'indagine urbanistica e un progetto di sistemazione territoriale finalizzati alla costruzione di un nuovo stabilimento. Il primo edificio è realizzato tra il 1962 e il 1964 su progetto di Ottavio Cascio. Il successivo cantiere si apre nel 1967.

La caratteristica di questo intervento è la ricerca sulla standardizzazione dei moduli costruttivi: in ogni caso, l'attenzione ai dettagli - assieme all'originalità della struttura - permette di evitare un risultato di piatta razionalità produttiva.

Vengono infatti inaugurati diversi impianti in Italia e all'estero: due esempi significativi di Barcellona e di Massa Carrara.

Lo stabilimento di Pozzuoli, progettato da Luigi Cosenza a partire dal 1951, risponde in parte alle esigenze della Olivetti di potenziare la sua presenza al di fuori di Ivrea. L'impianto, collocato in una posizione che domina il golfo di Napoli, presenta una pianta a croce che sembra soddisfare le esigenze della produzione ma anche adattare le architetture alle pendenze del terreno e integrarle così nel paesaggio.

La qualità del prodotto e dell'architettura.

Nel corso della sua storia, la Olivetti ha sempre posto molta attenzione alla qualità estetica dei suoi prodotti e alla sua immagine di azienda d'avanguardia. Già nel 1920, con la M 40, viene presentata una macchina dal volume compatto che nasconde i meccanismi interni. La tendenza viene ulteriormente rafforzata dopo l'arrivo di Adriano Olivetti. Anche gli edifici per ufficio rientrano nelle politiche di immagine della Olivetti. Annibale Fiocchi, Gian Antonio Bernasconi e Marcello Nizzoli sono autori nel 1954-56 del Palazzo Uffici di via Clerici a Milano. Per la Hispano-Olivetti, i Bbpr completano nel 1964 un edificio a Barcellona. La costruzione sorge su di un lotto trapezoidale e allude vagamente all'architettura di Antoni Gaudí. Nel 1972 Egon Eiermann progetta gli uffici Olivetti di Francoforte. Anche per gli spazi commerciali e di esposizione la Olivetti si orienta verso una politica di alta qualità e raffinatezza. Lo spazio più noto è quello realizzato nel 1958 da Carlo Scarpa a Venezia. Il negozio è posto sotto il portico delle quattrocentesche Procuratie Vecchie. Lo spazio viene pensato in relazione alla presenza di una statua bronzea di Alberto Viani. Nello stesso anno in cui viene realizzato il negozio di Venezia, Franco Albini e Franca Helg progettano un negozio a Parigi. Nel 1961, Ignazio Gardella allestisce un negozio a Düsseldorf. Nel 1964, i Bbpr allestiscono a Barcellona una sala esposizione per la Hispano-Olivetti al piano terreno dell'omonimo edificio.

La politica abitativa

Nel 1937- 38 Luigi Figini e Gino Pollini elaborano un progetto per la nuova sistemazione di un quartiere operaio Olivetti a Ivrea: questi studi riprendono le proposte avanzate dagli stessi architetti nel piano per la Valle d'Aosta e si fondano su di un'impostazione di ispirazione razionalista, con edifici disposti secondo l'asse eliotermico, a distanze

tali da per-mettere un corretto soleggiamento di tutti gli edifici. Sulla scia di questo progetto, proprio Figini e Pollini realizzano tra il 1939 e il 1941 una casa a schiera a Borgo Olivetti, a ridosso della scuola materna, destinata ad alloggiare 24 famiglie di dipendenti.

I primi interventi riguardano la zona di Canton Vesco:

qui, nel 1943, Ugo Sissa costruisce un primo fabbricato con 15 alloggi per dipendenti dell'azienda. Seguiranno altri sette fabbricati (per un totale di 86 alloggi) edificati su progetti di Sissa, Italo Lauro, Annibale Fiocchi e Nizzoli. Fiocchi e Nizzoli sono anche autori di gran parte degli edifici costruiti negli anni successivi, tra cui sette case a schiera di due piani dotate di orto e giardino per ogni alloggio (1952-54). Canton Vesco assume la forma di un quartiere in grado di ricostruire un tessuto sociale di base, secondo modelli che si diffondono in quegli anni in Italia su esempi soprattutto britannici e scandinavi.

Nel 1957 la Olivetti affida a Luigi Piccinato l'incarico di progettare un quartiere in località Bellavista, a Ivrea. L'insediamento è già previsto dal piano del 1938 ed è confermato dal successivo piano del 1954. Il complesso sorge su di un'area di 320.000 metri quadrati ed è destinato ad accogliere circa 4.000 abitanti: vengono anche previsti edifici religiosi, scuole, servizi sociali, attività commerciali e sportive. Importante è il compito dell'Ufficio Consulenza Case Dipendenti (UCCD): l'assistenza dei dipendenti Olivetti nella costruzione, riparazione o adattamento di abitazioni. L'ufficio concede prestiti con un interesse del 4% fino alla copertura del 60% dell'intera spesa e fornisce gratuitamente il progetto e la direzione lavori. L'ufficio, diretto da Emilio Aventino Tarpino, elabora tra 1949 e il il 1969 più di 600 progetti e, con la sua attività, contribuisce a creare un paesaggio edilizio di notevole qualità formale e costruttiva. La Olivetti si affida anche alla consulenza di altri progettisti: nel 1958 Figini e Pollini e Franco Albini e Franca Helg vengono incaricati di studiare schemi tipologici di riferimento in seguito applicati dall'UCCD.

Il numero maggiore di interventi viene eseguito nell'area del Cristo, su terreni che la Olivetti cede a una cooperativa di dipendenti.

Anche lontano da Ivrea la Olivetti intraprende iniziative analoghe. L'intervento più noto è il quartiere INA-Olivetti che Luigi Cosenza progetta a Pozzuoli in parallelo alla costruzione dello stabilimento.

Nel 1968, Gabetti e Isola sono incaricati di progettare un edificio per dipendenti Olivetti nel primo insediamento Olivetti a Ivrea: l'Unità Residenziale Ovest, meglio conosciuta come "Talponia"(1968 - 1971).

23 gennaio 2008

02 gennaio 2008

Sottsass, Memphis e Dyland.

Salutiamo un maestro.

Salutiamo un maestro.

È soprattutto nella progettazione dei mobili che la forza innovativa dell’ingegno di Sottsass non conosce ostacoli, facendo dell’architetto una figura centrale del design internazionale.

In anticipo sugli anni della contestazione, egli aveva indicato il design come strumento di critica sociale, aprendo la via alla grande stagione del radical design (1966 - 1972) e all’affermazione della necessità di una nuova estetica: più etica, sociale, politica.

Deluso da un’industria sempre più vorace, Sottsass programma l’unione delle coeve suggestioni avanguardiste, Pop, poveriste e concettuali, con l’dea di un design "rasserenante", sostenitore di un consumismo alternativo a quello imposto dalla "società della pubblicità".

E’ il caso della sottsassiana Carlton, una libreria che si pone a metà strada tra un totem e un video game. Una "risposta ludica alla necessità di avere forme solide e godibili: un modo per raccordare, non senza ironia, il sacro e il profano, la storia e l’attualità, l’archetipo e le sue manifestazioni". Questi mobili - Beverly, Casablanca, ecc - disegnati tra il 1981 e il 1985 sono tra i suoi progetti più noti, vere icone della modernità.

13 novembre 2007

Exit

Ieri sera mi sono imbambolata a vedere il nostro Ministro dell'Università ad una trasmissione su La7. Una roba con alti intenti giornalistici, fatta con i poco mezzi di questa tv - che come dice Boncompagni, non è la Rai -, ma comunque apprezzabile per aver affrontato l'argomento senza veli: la vergogna delle truffe da parte del corpo docente sulla compravendita dei test (ed esami aggiungo io... Iaia ricordi le tazzine?), il nepotismo del corpo docente, i concorsi ad hoc.

Tutto questo Mussi ha avuto il buon gusto di non negarlo, anzi, ha avuto anche un minimo di forza per combatterlo. Poverino, avrà da fare! Dice che è tutto un girare tra magistrature e procure!

In tutto questo, anche se mi si puo' dire che l'università deve poi mettere a disposizione i mezzi, aule e offrire opportunità, io ribadisco la mia opinione, che vuol essere solo la mia e niente di più... meglio seguire le lezioni in terra in un cinema, meglio non avere aule tecniche e dover procurarsi a casa i mezzi, meglio alzarsi all'alba per il posto in biblioteca che essere esclusa a priori.

Chi ha la stoffa o la furbizia, chi ha l'intuito o l'astuzia finirà il percorso.

E qui cade l'asino! Mi metto a studià!

08 novembre 2007

Lo Ionico secondo Vitruvio

L’ordine ionico è il primo che Vitruvio affronta nella trattazione. Così come per il dorico, individua un’origine mitica dell’ordine per il quale si riconosce fin da subito una grazia ed una femminilità tale da paragonarlo alla figura femminile. Ed infatti, secondo Vitruvio nasce sulla base di quest’esigenza, di dare un carattere diverso al tempio, in particolare a quelli rivolti a divinità femminili. Jone, a capo delle 13 tribù che formeranno le grandi città dell’Asia, Pergamo, Mileto, Priene, dopo aver conosciuto e codificato le proporzioni del tempio dorico, codificherà questo nuovo ordine per erigere templi a divinità femminili, e da tali grazie deriva le modanature: la base ricorda le calzature, le scanalature profonde le pieghe delle vesti, gli ovuli del capitello i riccioli.

L’ordine ionico è il primo che Vitruvio affronta nella trattazione. Così come per il dorico, individua un’origine mitica dell’ordine per il quale si riconosce fin da subito una grazia ed una femminilità tale da paragonarlo alla figura femminile. Ed infatti, secondo Vitruvio nasce sulla base di quest’esigenza, di dare un carattere diverso al tempio, in particolare a quelli rivolti a divinità femminili. Jone, a capo delle 13 tribù che formeranno le grandi città dell’Asia, Pergamo, Mileto, Priene, dopo aver conosciuto e codificato le proporzioni del tempio dorico, codificherà questo nuovo ordine per erigere templi a divinità femminili, e da tali grazie deriva le modanature: la base ricorda le calzature, le scanalature profonde le pieghe delle vesti, gli ovuli del capitello i riccioli.Riguardo le forme e le proporzioni generali:

h. base = 1/2 Ø • h fusto = 8+1/6 Ø • h trabeazione = 1 e 1/2 Ø

la base è h 1/2 Ø (diametro del fusto della colonna presa all’imoscapo),

il fusto è h 8 + 1/6 Ø (più slanciato dei 7 del dorico),

il capitello senza gli ovuli è h Ø 1/3, ma con gli ovuli è 1/2.

la trabeazione è h + di 1 e 1/2 circa Ø.

Vitruvio cita per l’ordine ionico due tipi di base:

Base attica (che poi verrà adoperata da Palladio) H 1/2 Ø - larga 1 e 1/2 M

Formata partendo dal basso da un plinto quadrato h 1/3 dell’altezza complessiva, quindi 1/6 Ø

La parte superiore della spira, h 2/6 Ø la si suddivide in 4 parti uguali, la prima dall’alto, equivalente ad 1/12 Ø, è per il toro superiore, le altre 3 parti, vengono divise in due per la scozia con listelli e toro inferiore.

Base ionica è leggermente più complessa. Ha dimensioni diverse di base è un po’ più corta. H 1/2 Ø larghezza 1+3/8 Ø.

Si parte sempre da un plinto base quadrata h1/3 h complessiva della base, quindi 1/6 di Ø. La parte superiore della spira è divisa in 7 parti, le prime 3/7 sono per il toro superore, le altre sono per la spira, nei 2/7 successivi c’è la prima scozia con i listelli e gli astragali, quindi inferiore in altezza rispetto alla scozia successiva, che da sola occupa tutti e 2/7.

Questa base sarà adottata anche per il corinzio che a parte il capitello attinge dallo ionico e dal dorico.

La colonna si è detto essere più alta della dorica, circa 8+1/6, con scanalature in numero maggiore, 24 e alternata tra concave e piane, dove le concave sono semicerchi e il lato del pianuzzo è il lato di un quadrato che ha per diagonale il diametro.

Il capitello ha un’altezza escluso le volute di 1/3 Ø, con le volute che ricadono più basso è alto 1/2 Ø.

Partendo dall’alto è composto da un abaco ridotto a listello e gola rovescia, poi s’inserisce la parte delle volute, che è costituita da un orlo, tipo listello che si incurva e segue i due giri delle volute fino all’occhio, sotto l’orlo una parte piana, detta cappezzale, liscia, sotto a questa l’echino decorato ad ovuli. Quest’ultimo è molto sporgente. Chiuso nella parte bassa da un astragalo e listello. Di fianco le volute sono chiuse da un balteo a formare una forma a balaustra.

L’architrave è alto h 1/2 Ø, è tripartito in tre fasce, crescenti verso l’alto e chiuso da quella che nel dorico era la tenia, qui è un listello sporgente con gola rovescia.

Sopra il fregio, che puo’ essere liscio – h 3/4 dell’architrave (3/8 Ø) - o decorato, e in tal caso alto fino ad 1/2 Ø.

Sopra il cornicione con la caratteristica decorazione a dentelli, che come i mutuli e i triglifi del dorico hanno una corrispondenza con la carpenteria lignea della capanna vitruviana. Sarebbero la trasposizione lapidea dei panconcelli che stanno sotto l’assito di copertura. Sono composti da dentelli e metadoni, i vuoti, per dimensioni la metà dei pieni. Sopra il gocciolatoio separato dalla sima da listello e gola rovescia. La sima è una grande gola diritta.

07 novembre 2007

Il dorico secondo Vitruvio.

Vitruvio nel suo De Architettura - collocabile tra il 35 e il 15 circa a.c. – indica 3 tipi di “genera”, cioè di ordini architettonici + una “tuscaniche dispositio”, che non è un ordine vero e proprio, ma aspira a diventarlo, quale modello autoctono per la realizzazione di templi.

Il dorico è il primo di questi tre generi, quello che nasce per primo.

Vitruvio, infatti riporta la legenda sull’origine favolosa. Doro, re di Acaia, decide di realizzare un tempio ad Argo, dedicato a Giunone e lo realizza secondo queste forme, che ancora però non trovano la proporzione definitiva. Per questa codifica modulare sarà necessario aspettare gli Joni.

Vitruvio definisce così le proporzioni tra le parti dell’ordine:

- base assente, la colonna poggia direttamente sullo stilobate,

- fusto compreso il capitello = 7 Ø (diametri del fusto all’imoscapo). Presenta 20 scanalature, che possono essere sia piane sia concave, ma comunque separate da un angolo vivo, orlo. Per le concave, definisce che devono essere minori di un semicerchio, in sostanza la curva che si trova ponendo al centro di un quadrato una sesta con l’apertura di metà diagonale, puntando i due angoli di un lato.

- Capitello = h 1/2 Ø. Composto partendo dall’alto di una cimasa (listello + gola rovescia) di un abaco quadrato e un echino, sotto tre anelli e il collarino o fregio del capitello con fiore, chiuso da astragalo con cavetto. Si tratta di tre parti uguali, circa 1/3 di Ø: cimasa + abaco/ echino + anelli/ collarino + astragalo.

- Architrave = h 1/2 Ø. Vi colloca gli ipotriglifi composti da un regolo e 6 gocce corrispondenti all’elemento superiore del triglifo, vero modulo che definisce tutte le parti dell’ordine, Sopra la tenia dell’architrave, un listello alto che sancisce il passaggio all’elemento superiore

- Fregio = h 3/4 Ø e contiene i triglifi e le metope, trasposizione lapidea della carpenteria lignea della capanna primordiale, che Vitruvio individua come primo riparo dell’uomo primitivo. I triglifi sono rettangolari e misura di base 1 M mentre di h 1+1/2 M (dove M è il raggio del fusto all’imoscapo = 1/2 Ø), si collocano in asse con il centro della colonna in quanto rispondono, nella mimesi con l’impalcato ligneo, alla trave o alla testa della catena di una capriata. Spesso, questa trave era il prodotto dell’accostamento di tavole e si usava porgli in testa a protezione delle tavolette di cera azzurra che riproducevano con solchi verticali la verità della struttura assemblata. Da questa natura deriva la forma del triglifo, con canali e femori. Sono entrambi la sesta parte della base, anche se agli estremi si collocano dei semi canali. La metopa, di fianco al triglifo, ha forma quadra, stessa altezza del triglifo 1 e 1/2 M. Rappresenta il vuoto tra trave e trave che spesso veniva tamponato con elementi decorativi.

Vitruvio risolve quello che diventa nei secoli il problema angolare del dorico con una semimetopa d’angolo. Le soluzioni dei templi greci sono molteplici, spesso prediligono accondiscendere alla continuità formale e tradire la rispondenza alla verità, alla carpenteria lignea dalla quale discende la forma del tempio. Venivano collocati triglifi di angolo, ma falsavano la sequenza metopa e triglifo per far coincidere il triglifo in asse della colonna o lavorando sulla dimensione della prima metopa e dell’ultimo intercolumnio. Vitruvio, che niente antepone alla verità della struttura, inserisce una porzione di metopa si base 1/2 triglifo d’angolo, tale da non dover né modificare l’intercolumnio né alterare le uguali dimensioni delle metope tra di loro, per porre in asse triglifi e colonne. Sopra metope e triglifi il fregio è chiuso da un listello che segue in rilievo la presenza dei triglifi con un il capitello del triglifo.

- Sopra a chiudere tutto la terza parte della trabeazione, il cornicione, h 1/2 Ø in tutto, composto da più parti:

sopra una gola rovescia il gocciolatoio, con l’elemento dei mutuli. Come le metope e i triglifi sono trasposti dalla carpenteria lignea della copertura a capanna, si tratta dei panconcelli che sorreggono il tavolato della coperta, sono sporgenti e costituiscono lo spiovente della copertura. Hanno un forte aggetto e nell’intradosso sono decorati con gocce, 3 file di 3, con tanto di orlo, canale per lo scolo delle acque. Sopra un’altra gola rovescia e la sima composta da gola dritta e listello. In linea con i triglifi delle bocche di leone per lo scolo delle acque.

Vitruvio raccomanda alcuni accorgimenti tecnici che non valgono solo per il dorico ma per tutti i generi. In merito alla trabeazione, si raccomanda di avanzare leggermente il profilo delle modanature, leggermente propenso verso lo spettatore, tale da contrastare l’appiattimento e la diminuzione delle superfici creato dalla visuale dal basso. Gli accorgimenti maggiori riguardano le colonne, la rastremazione e l’entasi, sono le principali, ma ce ne sono anche molti altri riguardanti le specifica collocazione delle colonne nel tempio. Ad esempio, le colonne interne erano più alte in relazione alla copertura a capanna, per non farle apparire troppo snelle aumentavano le scanalature.

La rastremazione è la diminuzione del diametro del fusto della colonna al sommoscapo, nella parte alta, rispetto al diametro del fusto della colonna all’imoscapo, parte bassa. Il valore che si sottrae dal diametro dell’imoscapo è relazionato all’altezza della colonna. Ad esempio:

- per una colonna h 4,5 mt -> il valore è di 1/6 Ø

- per colonne di 6 mt -> è di 2/13 Ø

- per colonne di 9 mt -> è di 1/7 Ø

Il valore della diminuzione decresce in maniera armoniosa in relazione all’aumento dell’altezza della colonna, sino quasi all’annullamento per le dimensioni ciclopiche, perché tanto più lontano l’oggetto dall’occhio dell’osservatore tanto più appare piccolo, quindi a compensazione si riduce la rastremazione per evitare un eccessivo assottigliamento.

L’entasi è invece una sorta di spanciamento della colonna appena percepibile circa a metà della sua altezza. In sostanza non è un preciso tronco di cono, ma la superficie ha un andamento bombato verso il centro. Il valore dell’entasi nella colonna ionica è di 1/3 del semidiametro della scanalatura della colonna.

05 novembre 2007

01 novembre 2007

V. La dogmatizzazione del Cinquecento. Palladio.

Avrà modo di entrare in contatto diretto con esponenti illustri, letterati e uomini di cultura come Gian Giorno Trissino e Alvise Cornaro, in età giovanile, e Daniele Barbaro in età adulta.

La stessa cerchia di umanisti e lo stesso contesto culturale con cui entra in contatto Serlio quando si trasferisce nel nord Italia per pubblicare il suo trattato.

Palladio si farà fautore delle idee classiciste, frutto di quest'intenso dibattito teorico sull'architettura, applicandole nelle sue opere e traducendole in forma.

Trissino è uno scrittore erudito, con attenzione alle forme letterarie antiche. Lavora ad un poema epico dove fa richiami espliciti a teorie architettoniche.

Cornaro, tipico rappresentante dell'aristocrazia veneziana in terraferma (vive a Padova), fu anche progettista e trattatista. Nel suo trattato di architettura del 1555 si rivolge ai cittadini e non ai tecnici parlando sostanzialmente di case; alcuni dei concetti esposti ritorneranno nel programma dei Quattro Libri dell'Architettura di Palladio.

Con Barbaro, di pochi anni più giovane di lui, Palladio lavorerà all¹illustrazione di una nuova traduzione di Vitruvio, che l¹umanista veneto aveva già pubblicato nel 1547. Nel 1556 usci una lussuosa edizione illustra da Palladio, ed una successiva del 1567. Nel commento Barbaro enuncia le sue concezioni architettoniche che spesso si allontanano da Vitruvio, molte delle quali convergeranno nell'opera teorica di Palladio.

Contemporaneamente alle illustrazioni per il trattato di Vitruvio 1550/56 Palladio deve aver redatto il piano per la stesura di un proprio trattato. Nel 1570 pubblicherà, per mano dello stesso editore veneziano De Franceschi, I quattro libri dell¹architettura. Sono una porzione del programma di più ampio respiro, probabilmente come Vitruvio o Alberti, anch'egli intendeva redigere un testo composto da 10 libri. Alla morte dell'artista, i restanti 6 libri dovevano già essere pronti per la stampa, ma ci sono pervenute solo le illustrazioni, il manoscritto è andato perduto. I quattro volumi pubblicati si dividono in due parti: I primi due libri di architettura, sulle teorie dell'architettura e gli ordini e I due libri dell'antichità, sulle antichità romane.

Palladio andrà a Roma più volte nella sua vita, una prima con Trissino attorno agli anni 1541 e una seconda con Barbaro, nel 1554 che produsse una guida di roma antica.

Il trattato Palladio, seppur opera parziale rispetto al piano complessivo, ebbe un enorme successo e numerose ristampe e traduzioni.

Uno dei tratti dominanti dell¹opera è il carattere celebrativo dell'autore, infatti egli parla in prima persona al lettore e non esita ad individuarsi come continuatore degli antichi, cita, insieme agli edifici antichi che prende in esame, anche i propri.

Vitruvio passa in secondo piano rispetto alla fonte diretta dei monumenti antichi. Se Serlio è rivolto alla moda, e si annuncia manierista, Palladio è per un¹integra classicità. La sua lingua è chiara ed efficace, con una terminologia comprensibile a tutti. In merito ai concetti estetici, attinge sia da Vitruvio che Alberti, utilità è sinonimo di comodità, un edificio è un tutto, un corpo concluso e ben definito che imita la natura. Il bello è bene e vero.

I cinque ordini canonizzati da Serlio e Vignola, per lui sono cosa naturale. Come Serlio stabilisce, anche se con maggior chiarezza, un sistema modulare di relazioni fra gli ordini, tra colonne e intercolumni.

Segue nella teoria degl¹ordini, la Regola del Vignola, 1562.

Storia semi-seria della critica architettonica. Indice.

30 ottobre 2007

VI. La dogmatizzazione del XVI secolo. La Regola del Vignola.

Nasce nel 1507 (muore nel 1573). Come Serlio, anche lui è emiliano e come lui ha una formazione di tipo pittorico e si avvicinerà all¹architettura mediante lo studio dell¹antico.

Sarà a Roma tra il 1539/40, anni in cui eseguirà per conto della futura Accademia Vitruviana d¹architettura (fondata nel 1542) rilievi delle antichità romane. L¹Accademia è un¹istituzione ad opera di illustri uomini di cultura romani con l¹obiettivo di studiare e approfondire la conoscenza di fonti ed opere latine, un lavoro più filologico che di interesse architettonico. Aveva in programma una traduzione di Vitruvio con commento e un programma strettamente archeologico di recupero della roma anticha.

Dopo 20 anni circa da questo incarico, Il Vignola, grazie al mecenatismo di Alessandro Farnese, futuro Papa Paolo III, al quale dedica il volume, pubblicherà il suo trattato La Regola dei Cinque ordine d¹arhitettura a Roma nel 1562. È un nuovo tipo di trattato, nasce come un apparato di 30 tavole con didascalie, dove cioè il disegno ha l¹egemonia sulla parola scritta (contrariamente al pensiero albertiano), e in un primo momento ha uso strettamente personale. Solo successivamente sarà divulgata prima ai colleghi architetti e poi, con l¹addizione di una nomenclatura tecnica, diffusa anche agl¹uomini colti che si volevano interessare di architettura.

È stato ipotizzato che il testo vignolesco fosse una parte del programma mai compioto dell¹Accademia. Da una attenta analisi emerge le diversità concrete proprio negli obiettivi. Il lavoro dell¹Accademi è più una esplorazione dei fatti del passato attraverso fonti letterarie e iconografiche. Mentre il Vignola ha lo scopo di approfondire metodicamente l¹argomento delle partizioni architettoniche e della pratica degli ornamenti, un lavoro se si vuole settoriale per intento.

Tornando alla Regala, Vignola traduce dai suoi rilievi, considerando le possibilità di errore degli scalpellini, indicazioni per desumere le misure delle partiture dei vari ordini, indicando anche quali sono le opere specifiche che prende in esame (dorico -> teatro marcello; tuscanico -> Vitruvio).

Ricerca delle proporzioni uguali per tutti e cinque gli ordini.

Parte dalla deduzione che il piedistallo è 1/3 del fusto della colonna, che a sua volta è 4 volte la trabeazione. Ipotizzando una suddivisione della colonna in 12 parti, abbiamo che piedistallo = 4, la colonna = 12, la trabeazione = 3, un totale quindi di 19 parti o 15 se non c¹è piedistallo.

Poi, entra nel dettaglio, ogni ordine ha delle proporzioni specifiche. Ad esempio ogni ordine è caratterizzato da altezze diverse per i fusti delle colonne, l¹altezza della colonna tuscanica = 14 M, (dove per M si intende il raggio del diametro preso sul fusto all¹imoscapo), colonna dorica = 16 M, colonna ionica = 18M, colonna corinzia e composita= 20M. Accade quindi che 1/12 sarà diverso in base al genere. Per definirne il valore e così anche quello delle altre parti dell¹ordine si ottengono frazioni complesse. Per ovviare a queste difficoltà Vignola fornisce dei numeri chiave ovvero, per gli ordini tuscanico l¹altezza complessiva è di 22 e 1/6 circa, per il dorico 25 e 1/3, per lo ionico 28 e 1/3, ottenuto dalla proporzione tra la proporzione generale piedistallo/colonna/trabeazione e le partizioni dei singoli ordini.

(es. tuscanico

4/12/3=piedistallo/colonna/trabeazione

altezza colonna 14 m ý 14/12 = 1,1666

piedistallo=4x1,16=4,6ý4+2/3 colonna = 14 trabeazione=1,1666*3=3,5 = 3+1/2 tot = 4+2/3+14+3+1/2= 24+4+84+18+3/6 = 22 + 1/6 )

Con i numeri chiave si ricavava, dall¹ingombro totale, la misura del raggio e delle relazioni tra le parti senza aver bisogno di unità di misura.

La Regola del Vignola avrà enorme successo, verrà adottato perfino da scuole e nelle accademie, anche se in tutto questo la sua opera viene travisata, spesso non si considera il suo intento di creare un rapporto assoluto tra le parti, ma spesso viene tradotto nell¹unità di misura corrente nel paese di adozione della Regola.

Non sembra ma sto studiando!

Storia semi•seria della critica e della Letteratura architettonica.

- LBA= uomo del rinascimento

- Le traduzioni di Vitruvio nel Quattrocento

- La dogmatizzazione del Cinquecento. Sebastiano Serlio

- La dogmatizzazione del Cinquecento. Il Vignola

- La dogmatizzazione del Cinquecento. Palladio

29 ottobre 2007

VI. La dogmatizzazione del XVI secolo.

Sebastiano Serlio, emiliano, produrrà il primo trattato con indicazioni pratiche per costruire, quasi un vero e proprio atlante dei tipi edilizi e delle relative misure. Con linguaggio scarno e chiaro, in volgare e non in latino, affianca i disegni, vero e proprio corpo del trattato. Si rivolge "ad ogni mediocre" e non agli elevati ingegni. Rinuncia volontariamente agli antefatti teorici per puntare dritto verso l'esigenza, una risposta pratica ai problemi del costruire.

Serlio, nasce a Bologna nel 1475, vi lavorerà come pittore, ed in qualità di emiliano, avrà una formazione correggesca, conoscerà quasi sicuramente il lavoro dell'Alberti a Mantova e in Romagna. Andrà a Roma nel 1517, vi rimarrà per 10 anni, fino al sacco di Roma 1527, dove lavorerà con Baldassarre Peruzzi*. Da lui imparerà il mestiere dell'architetto, e alla sua morte, continuerà le sue fabbriche incompiute. Erediterà dal maestro anche alcuni appunti dal quale presumibilmente parte per la stesura del suo trattato di architettura. Questa circostanza, per nulla taciuta da Serlio gli procurerà da parte della critica accuse di plagio, ma Serlio ne rivendica la piena paternità del suo lavoro teorico. Lavoro che redige tra 1527-40 anni in cui si trova tra Venezia e il Veneto, un contesto culturale assai florido, il cui il dibattito umanista è vivido e propenso alla sviluppo delle forme classiciste, che poi confluiranno nell'operato di Palladio**. Dopo il 1540 sarà a Fountembleau***, alla corte di Francesco I, al quale dedicherà anche il suo terzo libro. Qui i suoi successi furono modesti e alla morte di Francesco I (1547) fu rimpiazzato nell'incarico di pittore ed architetto di corte, passò gli ultimi anni della sua vita in povertà a Lione, terminando il suo trattato.

Nella prefazione del primo volume del suo trattato, il Libro IV, pubblicato nel 1537 circa a Venezia, specifica che l'intera opera conterà di 5 volumi. A noi ne sono arrivati di più, ben nove, di cui però solo i primi cinque pubblicati quando Serlio era ancora in vita, gli alti, Libro VII, Libro VI e Libro VIII furono da lui venduti nel 1550, negli anni povertà a Lione, ad un mercante d'arte. Vide la pubblicazione nel XVI solo il libro XVII, gli altri verranno pubblicati solo nel Œ900.

- Libro IV il primo ad essere pubblicato a Venezia nel 1537 parla dei genera, degli ordini architettonici e delle regole generali di architettura.

- Libro III, il secondo ad essere pubblicato, pochi anni dopo il primo, 1540 sempre a Venezia, parla delle opere dell'Antica Roma.

- Libro II e I, pubblicati come terzi, con dedica a Francesco parlano di Geometria e prospettiva, pubblicati a Parigi nel 1545.

- Libro V pubblicato a Parigi 1547, parla delle diverse tipologie di templi sacri

- Il sesto libro pubblicato è il Libro Extraordinario, che molti scambiano per il libro 6, ma che è un aggiunta al programma complessivo che risulta di 8 volumi +1. Viene pubblicato a Lione nel 1550.

- Mentre i tre successivi, in ordine di pubblicazione, il Libro VII, Vi e VIII, sono pubblicati postumi. Il libro VII verrà pubblicato nel 1575 a Venezia, gli altri dovranno aspettare i secoli successivi. Trattano di argomenti specifici: Libro VII "di tutti gli accidenti che possonno occorrere all'architetto", Libro VI di edifici per residenze private, Libro VIII è qualcosa di più di un vero e proprio trattato sulle fortificazioni.

Sostanzialmente il trattato di Serlio ha un grande successo, viene pubblicata una edizione economica nel 1566 che sintetizza i primi cinque libri + il libro extraordinario edita da De' Franceschi a Venezia.

Il Libro VI, secondo Serlio è il più importante, "il più necessario". Contiene la codifica dei genera, sistematizza per la prima volta nella teoria dell'architetura i cinque ordini dell'architettura (tuscanico, dorico, ionico, corinzio e composito). Conosce e parte dal trattato di Vitruvio anche se gli rimprovera diverse inesattezze e imperfezioni, oltre un linguaggio oscuro per alcune parti, medierà i dati del latino con rilievi di opere dell'antichità che vanta di aver fatto in prima persona. Semplifica le proporzioni delle partizioni dell'ordine, riconducendole a numeri interi e facilmente applicabili. Altezza colonna e piedistallo sono multipli interi del loro diametro inferiore. Nasce così un canone ignoto sia all'Antichità che al Quattrocento. Il successo dell'opera porterà ad una diffusione e cristallizzazione di questi valori, soprattutto nel Nord Europa. Mette in relazione gli ordini con i contenuti specifici dell'architettura, adotta il tuscanico per le fortificazioni, il dorico per gli edifici intitolati a Cristo, santi animosi (Pietro, Paolo, Giorgio) o per abitazioni di eroi o potenti, lo ionico per sante o intellettuali, il corinzio per la Madonna ed edifici signorili, il composito, definito con titubanza "la quinta maniera" viene considerato un mix e osservato nell'utilizzo che ne fanno i romani negli archi di trionfo.

Nonostante la canonizzazione precisa del sistema degli ordini, Serlio ha un rapporto che si può definire "libero" con la regola; si impone la ricerca di una norma e la sua applicazione, ma egli stesso specifica che non tutto è classificabile, quindi molta parte è lasciata alla discrezione dell'architetto, all'arbitrio, alla necessità di variare la regola per la propria espressività, alla ricerca di libertà formare, licenza. Con questa ricerca della deroga alla regola, Serlio si pone come il fondatore teorico del manierismo.

Il suo rapporto con Vitruvio è critico, gli rimprovera indicazioni divergenti dalle sue ricerche sull'antichità classica e un linguaggio oscuro, anche se adotta delle raccomandazione del latino per quanto riguarda le decorazioni: per gli interni, prediligere affreschi che dialoghino con l'architettura per illudere si un ingrandimento degli ambienti, per l'esterno, pitture che non turbino la continuità della facciata.

Il Libro III, che pubblicato per secondo nel 1540, è la prima opera, nella storia della teoria dell'architettura, che raccoglie, in modo organico, esempi di grandi opere dell'antichità romana. Il lavoro fatto precedentemente da Francesco di Giorgio Martini rimane solo a livello di manoscritto. Serlio sarà il primo a produrre una raccolta organica di opere dell¹Antichità. Per Serlio è fuori discussione l'esemplarità dell'architettura antica per cui non si sofferma a spiegare le motivazioni, parte subito con le sue analisi. Individua nella forma centrale, la forma perfetta. Parlerà del Pantheon di Roma come il più significativo edificio dell'antichità romana e non si periterà a fare esempi di contemporanei che considera continuatori di questa tradizione, come Bramante, Raffaello, Peruzzi (aiuto di Raffaello). Le xilografie che corredano il trattato sono fonti di grandi valore. Le sue illustrazioni sono assai precise, molto meno fantasiose di quelle dell'opera di Francesco di Giorgio Martini. Ne emerge anche che Serlio aveva una visione e conoscenza storica, facendo una panoramica tra l'opera dei Greci e dei Romani passando per gli Egizi, getta le fondamenta di un primo dibattito per il riconoscimento di una superiorità greca o romana.

Nei Libri II e I, parlano della geometria e della prospettiva, hanno un carattere pratico e solo nella prefazione si lascia andare a considerazioni più generali dove espone considerazione sull'interdipendenza tra le arti, pittura, scultura e architettura. Rivela una concezione pittorica dell'architettura e ad avvalorare questa tesi, tira in ballo i fatti: i maggiori architetti della sua epoca sono stati prima pittori (Bramante, MichelangeloŠ). Affronta anche temi di recupero dell'antichità come le scene teatrali differenti in relazione alla rappresentazione, contenuti che avranno largo seguito.

Nel Libro V, pubblicato a Lione nel 1547, affronta le varie tipologie planimetriche per gli edifici religiosi. Ribadisce la sua scelta verso la forma tonda, ed offre un catalogo di possibili soluzioni.

Libro extraordinario è il vero e proprio catalogo, la raccolta di ben 50 tipi di porte.

Libro VII affronta casi particolari di progetti e restauri, anche di adattamenti di edifici medievali, in cui Serlio rivela un anima di conservatore della struttura originaria degli edifici.

Libro VI pubblicato solo nel 1964-78 riprende un concetto già affrontato da Vitruvio, sulla distinzione di tipologie di abitazione in baso alle diverse classi sociali partendo da quelle più basse.

Libro VIII mai pubblicato dal mercante che lo comprò dall'autore negli ultimi anni di povertà a Lione, è qualcosa di più di un semplice trattato sulle fortificazione, raccoglie informazioni anche di altri progettisti e o scrittori, giungendo a progetti complessi di città fortificate.

Serlio è stato rimproverato dalla critica di mancanza di originalità, plagio o incapacità critica, perché non ha elaborato un proprio sistema teorico ma si limitato a confermare dei valori assoluti. Ma questo era il suo intento, codificare, sistematizzare e rendere più facilmente utilizzabile quello che già cera, con un sistema di modelli e regole verso una architettura concreta.

immagini dal trattato

*Baldassarre Peruzzi, architetto senese che lavorò con Raffaelo, realizzando opere importanti come Palazzo Chigi, detta La Farnesina, Palazzo Massimo alle Colonne, concluso poi da Giulio Romano.

Storia semi-seria della Critica architettonica - indice.

**Contesto veneto del Cinquecento.

Si deve ricordare che Venezia e il veneto, hanno una forte tradizione tardo-gotica (Basilica di San Marco e Palazzo ducale) superata in pittura solo con la Riforma giorgionesca.Il contesto economico/politico della Serenissima Repubblica di Venezia agli inizi del Œ500 è assai particolare e anomalo rispetto al resto dell¹Italia. Mantiene ancora una forma di governo democratica e non oligarchica, intraprende ancora una politica internazionale. Economicamente risente dello spostamento dell¹asse dei traffici dal Mediterraneo all¹Atlantico, successiva alla scoperta delle Americhe 1492, oltre che dei lunghi periodi di guerra con l¹impero Ottomano. Molti aristocratici veneziani investiranno i proventi dei loro commerci nelle arti e nella terra, bene di reddito da sempre, realizzando interventi architettonici dal carattere rinascimentale. Il classicismo veneto avrà caratteri diversi da quello romano, anche in relazione a problemi strettamente tecnici. Venezia è costruita su palafitte, quindi la massa monumentale romana sarebbe un carico eccessivamente pesante. Serlio nel suo trattato affronterà l¹argomento e suggerirà un linguaggio classico con una prevalenza di vuoti suoi pieni e maggior sviluppo in pianta. Dalla tradizione veneziana, frutto di processo storico che vede come fondamentale il contesto ambientale della laguna, desume un certo pittoricismo architettonico, ovvero una valenza pittorica alla facciata e le pareti tramite l¹articolazione chiaroscurale delle superfici tramite l¹ordine architettonico.

Successivamente al Sacco di Roma del 1527 avviene la diaspora degli artisti. Molti artisti che vivevano in ambiente romano si trasferiscono in altre corti, ed in particolar modo prediligeranno la Serenissima per la stabilità economica. Ciò produce l¹inserimento del linguaggio classico a Venezia e nel Veneto.

**Fontanbleau, la corte di Francesco I di Francia. Serlio è in ottima compagnia, vi trova personaggi come Rosso Fiorentino e Benvenuto Cellini, ed insieme daranno il loro contributo per la realizzazione del manieriesmo aulico francese.

La Serliana. Nel Libro IV del 1537 nel progetto per un palazzo veneziano, egli propone una coniugazione di elementi per qualificare un¹apertura, chiamata SERLIANA, ovvero una trifora, la cui apertura centrale è un¹arcata e le due laterali sono architravate sorrette da colonne circolari. Un modo che lui conia per alleggerire la struttura, così come da esigenze precedentemente espresse. Già prima della pubblicazione del libro che la codifica questa apertura era diffusa e utilizzata come in Palazzo Te di Giulio Romano, come lui allievo di Peruzzi.